・平織とは?

・斜文織とは?

・朱子織とは?

どもどもTにぃです

「平織」「斜文織(綾織)」「朱子織」という言葉をご存じでしょうか?

これらは「織物の三原組織」と呼ばれるもので、織物をつくる上で用いられる基本的な織り方のことです

織物については下の記事で解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください

世の中に存在する織物のほぼ全てがこれらの織り方でつくられており

逆にいえば「これらの織り方を知っていることで世の中にあるほとんどの織物のことが分かるようになる」

といっても過言ではないでしょう

ということで今回は平織、斜文織、朱子織の織物三原組織について解説していこうと思います

この記事を読むことで、それぞれの織り方、その特徴、生地の種類についてお分かりいただけ、「平織」「斜文織」「朱子織」についての理解が深まると思います

ぜひ最後までご覧ください

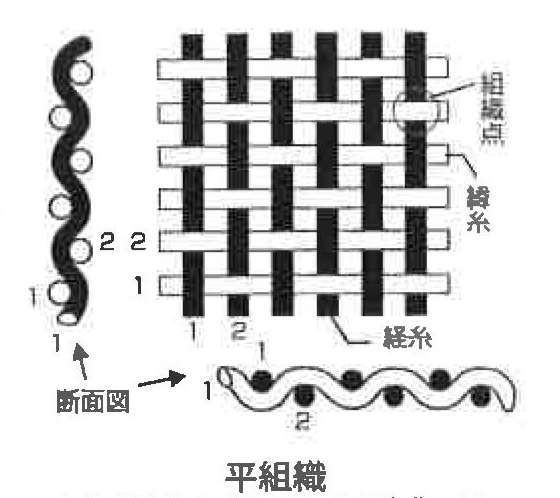

平織

平織りとは?

・たて糸とよこ糸が交互に1本ずつ交差

・表裏が同じ見え方

・単純、堅牢、普遍的

・変化組織は畝組織や斜子組織など

平織とはたて糸とよこ糸2本ずつで完全組織をなし、それぞれ1本毎に上下して交差する織り方です

平織はたて糸とよこ糸が交互に交差していくため、つくられる生地の表面と裏面が同じ見え方である場合が多いです

織り方の中では最も単純なものとされていますが、つくられる生地は非常に丈夫ということもあり、幅広く用いられている織り方でもあります

通常の平織から派生した変化組織としては「畝組織(うねそしき)」や「斜子組織(ななこそしき)」などがあります

畝組織はよこ糸を2本ずつ並べて織り込むことでよこ方向に細い畝が現れる織り方です

この応用でたて方向に畝を持つ織物も可能です

斜子組織はたて糸もよこ糸も2本で1セットとして考え、その1セット毎にたて糸とよこ糸を交互に交差させる織り方です

平織の特徴

・糸の屈曲が多い

・丈夫

・製織容易

・高密度不可

・シワになりやすい など

平織はたて糸とよこ糸を交互に1本ずつ交差させるため、糸の屈曲(たて糸とよこ糸の交差)が多い織り方です

そのためたて糸とよこ糸がしっかりと絡み合っているため、つくられる生地は強度の高い丈夫な生地である傾向があります

また織り方が最も単純であるため、製織もしやすい傾向があります

一方で糸の屈曲が多いため糸の密度を高めにくく、糸と糸の隙間があいてしまう場合があります

またしっかりとした丈夫で硬い生地となってしまうため、シワになりやすい傾向があります

平織生地の種類

・金巾

・グログラン

・ポプリン

・ブロード など

【金巾】

たて糸とよこ糸に綿30〜40番手単糸を用いた薄地平織物の総称

シーツ、テーブルクロス、エプロン、衣類身生地、裏地、捺染下地などに使用される

捺染に関しては下の記事で解説していますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください

【グログラン】

よこ畝のある平織物のこと

よこ糸を数本引き揃えて織り込む、もしくはたて糸よりも太いよこ糸を織り込んで畝を出すパターンが多い

本来はよこ畝組織の絹織物をグログランと読んだが、現在ではよこ畝織物全般で使われる

【ポプリン】

たて糸とよこ糸に30〜50番手の綿コーマ糸を用いた平織物

たて糸密度がよこ糸密度の1.5〜2倍であるため、よこ方向に小さな畝が現れる

【ブロード】

ポプリンの一種で、織密度が高くツヤのある柔軟加工を施したものの総称

ポプリンよりもよこ畝が少ないのが特徴

ワイシャツやブラウスなどに使用される

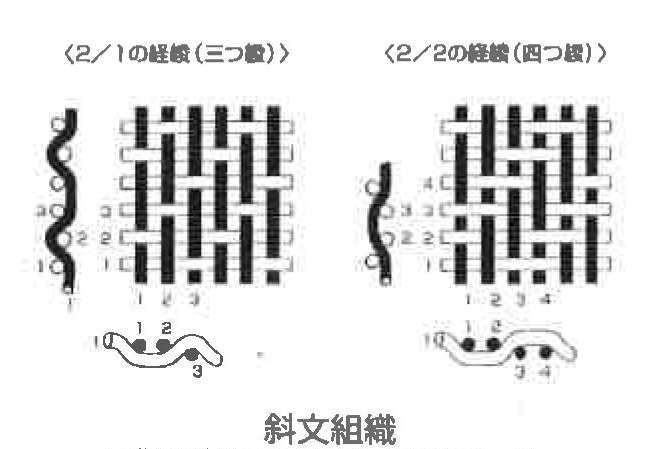

斜文織(綾織)

斜文織とは?

・斜めに線が現れる織り方

・たて斜文とよこ斜文がある

・表裏で同じ見え方も可能

・変化組織は杉綾など

斜文織とはたて糸とよこ糸3本以上でつくられる、斜めに畝状の線が現れる織り方です

斜文織で現れる畝を斜文線と呼びます

基本的に斜文織は表面と裏面の見え方が異なり、表面にたて糸が多く現れているもんを「たて斜文組織」といい、逆によこ糸が多く現れているものを「よこ斜文組織」といいます

また斜文織では表面と裏面を同じ見え方にする織り方が可能であり、両面同じ見え方の斜文織を「両面斜文組織」といいます

斜文織の変化組織としては「杉綾」が挙げられ、斜文線を矢羽根型に配列するようにして織ります

ジグザグな斜文線が特徴的な織り方です

斜文織の特徴

・斜文線

・比較的高密度可

・比較的厚地

・比較的柔軟 など

斜文織の一番の特徴はやはり斜文線が現れることです

この斜文線があることで一目で斜文織りであることが分かります

斜文織は平織物と比較して「糸密度を高くすることができる」「地合いが密で厚地にしやすい」「柔軟でシワになりにくい」ことも特徴として挙げられます

これは平織と比べて糸の屈曲が少ないため、その分の余力が生まれるためです

また斜文織の織り方としては種類が多いですが、その応用は平織よりも少なく、また用途としても平織よりも少ないとされています

平織物は無地で丈夫な生地であるため、その後の捺染も含めて汎用性が高いといえますが、斜文織は斜文線が現れてしまうため、用途によっては斜文線が邪魔になってしまうことが考えられます

斜文織生地の種類

・デニム

・ドリル

・ツイード

・杉綾 など

【デニム】

たて糸に藍染の糸、よこ糸に晒糸を用いた厚地の斜文織物

本来は綿製品であるが、現在ではレーヨン、ナイロン、その他の化学繊維製品も多い

ジーンズやジャケットなどの生地として用いられる

【ドリル】

たて糸とよこ糸に綿20番手以下の太い単糸を用いた中厚地の斜文織物の総称

太い糸を用いた、表面が滑らかで緻密な織物であるため丈夫であることが特徴

作業服、制服、コート、カーテン、インテリアなどに使われる

【ツイード】

太い雑種の羊毛を用いた斜文織物

外観が粗く、感触の硬い、野趣に富んだ紡毛織物

現在では羊毛以外の繊維でもつくられる

コート、帽子などに使われる

【杉綾】

左上がりと右上がりの斜文線を交互に組み合わせて、ジグザクの斜文線ができるように織ったもの

変化斜文織組織の一つ

ヘリンボーンとも呼ばれる

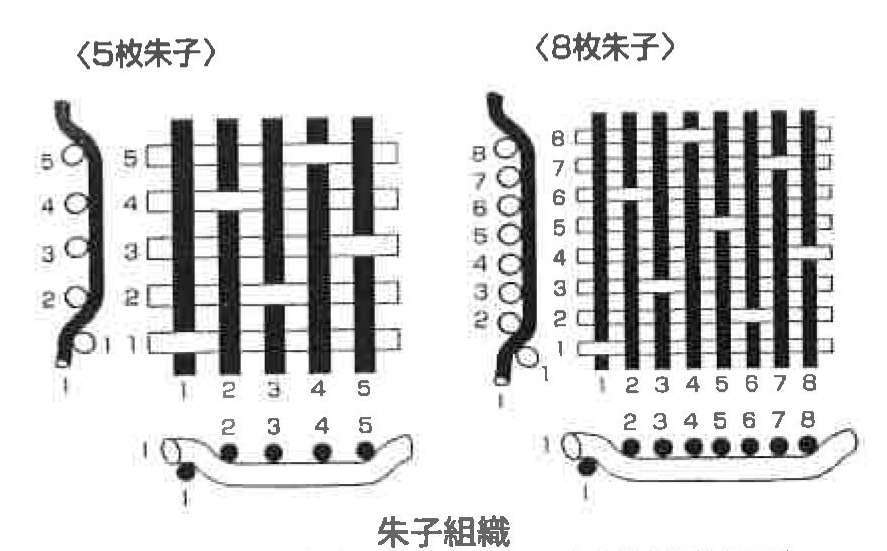

朱子織

朱子織とは?

・糸が多数浮き出る織り方

・表裏で見え方が異なる

・たて朱子とよこ朱子がある

・不規則朱子組織もある

朱子織とはたて糸かよこ糸どちらか一方が表面に多数浮き出る織り方のことです

たて糸とよこ糸が5本以上から構成することが可能です

朱子織はたて糸とよこ糸どちらかが表面に多く出る織り方であるため、基本的には表面と裏面で異なる見え方をする生地となります

朱子織には「たて朱子」と「よこ朱子」があり、たて朱子はたて糸が表面に多く浮き出る織り方であり、よこ朱子はよこ糸が表面に多く浮き出る織り方のことです

朱子織は基本的にはたて糸とよこ糸が規則的に交差するものですが、その変化組織として不規則に交差する「不規則朱子組織」もあります

朱子織の特徴

・滑らかで光沢が出やすい

・高密度

・柔軟

・低強度

朱子織はたて糸とよこ糸の交差が少なく糸が多く浮き出るため、織物表面が滑らかで光沢が出やすいことが特徴です

それに加えて糸を密に並べることができ糸の隙間を極力減らすことができるため密度を高めることができます

そして手触りがソフトで柔軟な織物になりやすい傾向があります

一方で丈夫でしっかりとした生地とはなりにくいため、平織や斜文織に比べて強度が低い織物となりやすく、特に摩擦には弱い傾向があります

朱子織生地の種類

・サテン

・グラニットクロス

・ベネシアン

【サテン】

通常の朱子織物

たて糸またはよこ糸が連続して浮き出し、たて糸やよこ糸だけで構成されているような外観を呈する

ブライトを使用することでより光沢を増すことが可能

服地、ドレス地、クッション、裏地、リボンなどの使われる

ブライト糸に関しては下の生地で解説していますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください

【グラニットクロス】

花崗岩(かこうがん)のような不規則な細かい凹凸があり、ざらざらとした表面の変化朱子織物

梨地織、みかげ織ともいう

【ベネシアン】

たて糸とよこ糸が交差する点の上や隣で新たにたて糸とよこ糸を交差させる変化朱子織物

新たに交差させる点をどこにするかで見え方が大きくかわり、場合によっては斜文線が現れることもある

まとめ

・平織はたて糸とよこ糸が交互に1本ずつ交差

・斜文織は斜めに線が現れる織り方

・朱子織は糸が多数浮き出る織り方

今回は平織、斜文織、朱子織について解説してきました

平織とはたて糸とよこ糸2本ずつで完全組織をなし、それぞれ1本毎に上下して交差する織り方です

平織は糸の屈曲が多いため丈夫でしっかりとした生地となり、製織がしやすい傾向である一方、密度が高めにくくシワになりやすい特徴があります

平織織物には「金巾」「グログラン」「ポプリン」「ブロード」などの種類があります

斜文織とはたて糸とよこ糸3本以上でつくられる、斜めに畝状の線が現れる織り方です

斜文織で現れる畝を斜文線と呼び、これが斜文織物の最大の特徴といえます

また平織物と比較して密度を高める、厚地にしたりすることが可能であり、柔軟でシワになりにくい生地にすることもできます

斜文織物としては「デニム」「ドリル」「ツイード」「杉綾」などの種類があります

朱子織とはたて糸かよこ糸どちらか一方が表面に多数浮き出る織り方のことです

たて糸とよこ糸が5本以上から構成することが可能です

朱子織はたて糸とよこ糸の交差が少なくどちらかの糸が表面に多く浮き出るため、滑らかで光沢が出やすい、密度を高めやすい、手触りがソフトで柔軟という特徴があります

一方で強度が低い傾向にあり、特に摩擦に弱いとされています

朱子織物としては「サテン」「グラニットクロス」「ベネシアン」などの種類があります

今回は織物の三原組織を中心に解説してきましたが、実はこれら以外にも「蜂巣織」や「昼夜組織」といった特別組織なるものも存在します

全て合わせると織り方だけでもどのくらいの種類があるのか想像もつきませんが、それくらい織物をつくる上での選択肢は多いということです

またそれに使用する繊維、撚糸の種類と回数、後加工を加えると、とてつもない膨大な数となってしまい、その中から企画似合わせて最適な仕様を見つけていく必要があります

織物の奥深さを今回の記事でより理解していただけたのではないでしょうか

この奥深い世界にはまだまだ面白い分野がたくさん存在していますので、これからも一緒に勉強していきましょう

ではまた!

コメント